Kommunalisierung im Sachsenwald – das Ende einer alten Ordnung

Der Sachsenwald hat schon einiges erlebt. Und das ist keine Übertreibung: Ganze 135 Jahre lang, von 1549 bis 1684, tobte hier der längste Verwaltungsstreit der deutschen Geschichte. Die Herzöge von Lauenburg und die Hansestädte Hamburg und Lübeck stritten damals vor dem Reichskammergericht in Speyer um die Holzeinschlagrechte im Sachsenwald. Am Ende entschied nicht das Recht, sondern die Macht: Als der letzte Askanier ohne Erben starb, fiel das Herzogtum Lauenburg an das mächtigere Braunschweig, später 1705 an das Haus Hannover. Dort erklärte man kurzerhand, Lauenburg sei ein erledigtes Reichslehen. Die Ansprüche der Hansestädte? Verpufft.

Ein weiterer Meilenstein war 1871. Otto von Bismarck bekam den Sachsenwald als Dank für seine Verdienste um die Reichsgründung geschenkt – als sogenannte Dotation. Fast 155 Jahre lang blieb der Sachsenwald danach ein besonderes Gebilde: ein gemeindefreier Forstgutsbezirk, der sogar eigene Steuern festsetzen durfte. Doch damit ist bald Schluss. Zum 1. Januar 2026 wird der Sachsenwald kommunalisiert – der Forstgutsbezirk verschwindet von der Landkarte.

Zwangsbeglückung mit Wald

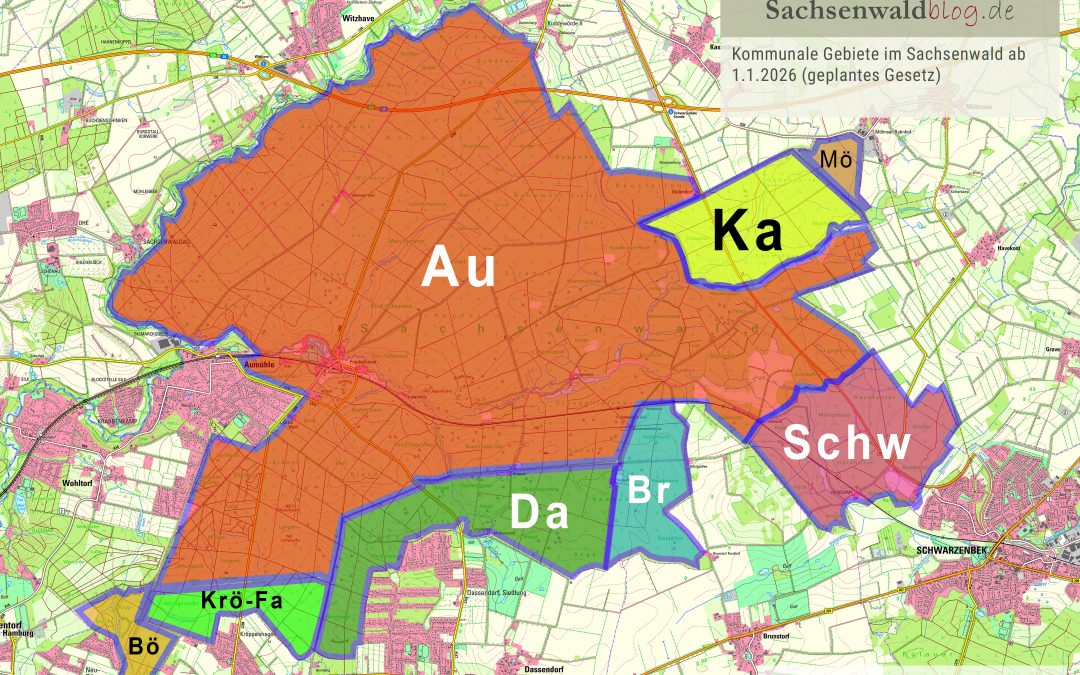

Einige der umliegenden Gemeinden wehrten sich gegen ihren ungewollten Zuwachs. Vergeblich. Der Landtag führte schwergewichtige Argumente wie Demokratieprinzip, Gemeindeordnung sowie kommunale Selbstbestimmung ins Feld und verteilt den Sachsenwald zum 1.1.2026 zwangsweise neu. Zur Wahrheit gehört sicher auch, dass die öffentliche Empörung über steuerlich attraktive Firmensitze im Forstgutbezirk politischen Handlungsdruck erzeugte. Und wenn die See erst mal rast, will sie ihr Opfer. Fast jede Kommune bekommt nun ein Stück Wald als neues Gemeindegebiet. Am meisten „profitiert“ Aumühle, das den Löwenanteil des Sachsenwaldes zugesprochen bekommt.

Wer das alles genau wissen will, kann einen Blick ins Gesetz zur Auflösung des Forstgutsbezirks Sachsenwald (Drs. 20/3588, Landtag Schleswig-Holstein) werfen. Für alle, die bei Flurstücksnummern aussteigen, gibt’s meine Karte – nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.

Und jetzt? Was sich (nicht) ändert

Was bedeutet die Kommunalisierung nun eigentlich? Große planerische Freiheit jedenfalls nicht. Denn vieles bleibt, wie es ist:

- Der Sachsenwald bleibt Privatgrund.

- Auch die Wege sind privat – sie können nur mit Zustimmung des Eigentümers öffentlich gewidmet werden.

- Der Zugang für Spaziergänger und Radfahrer ist im Landeswaldgesetz geregelt.

- Die Nutzung des Waldes unterliegt weiterhin strengen Gesetzen und Verordnungen.

- Der gesamte Sachsenwald steht unter europäischem Vogelschutz, große Teile zusätzlich als Natur- oder FFH-Gebiet.

Mit anderen Worten: Viel Gestaltungsspielraum bleibt den Kommunen nicht. Was sie bekommen, sind vor allem marginale Einnahmen – Grund- und Gewerbesteuern, die künftig nicht mehr in den Forstgutsbezirk, sondern in die chronisch leeren Gemeindekassen fließen.

Wer zahlt für den Waldweg?

Bleibt die Frage: Was passiert mit der öffentlich genutzten Infrastruktur im Wald?

Der Forstbetrieb Sachsenwald ist dann keine Gebietskörperschaft mehr, sondern ein an wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtetes Unternehmen. Rad- und Wanderwege sind aus forstlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht nicht nötig, und die schweren Maschinen kommen auch ohne befestigte Wege klar. Eine Verkehrssicherungspflicht gibt es im Wald übrigens nicht – das Betreten erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr.

Also: Werden die Gemeinden künftig den Forstbetrieb Sachsenwald bezahlen müssen, wenn die Wege für Radfahrer und Spaziergänger weiterhin gepflegt werden sollen?

Das ist nur eine von vielen offenen Fragen. Sicher ist nur: Nach Jahrhunderten juristischer und politischer Sonderwege bricht im Sachsenwald eine neue Ära an – mit alten Bäumen, alten Besitzverhältnissen, neuen (Mit-)Entscheidern und vielen offenen Fragen.

Neueste Kommentare